ご存知だと思いますが、サンフランシスコ市は、テクノロジー系の雇用が活発だったり、ツイッター社のIPO等があり、空前の好景気に湧いています。その好景気の代償として、街をオラオラ顔で闊歩するテック系起業家達や、

SF市に住みながらシリコンバレーまで会社のシャトルバスで通う従業員達に対する「取り残された層」の反発も急速に高まっています。

そして、12月に入ってから、SF市内のMission地区や近隣のオークランド市のWest Oakland地区で、都市部に住んでいる従業員をシリコンバレーの郊外のキャンパスまで運ぶ「グーグルバス」に対する抗議活動が、大きな話題を呼んでいます。

僕も以前は、SF市内に住み、シリコンバレーまで片道70㌔通勤をしていたり、不動産投資家としてサンフランシスコ市の住人の変遷等はつぶさに観察してきました。現在サンフランシスコ市で起こっている「階級抗争」とそのスケープゴートとしての「グーグルバス」について真相を理解するには、いくつかの複雑に絡み合ったトレンドやキーワードの理解が必須です。それについて、数値分析を通して僕なりの見解を下記の通りまとめておきました。かなり長くなりますが、参照ください。

さらっとまとめると、僕の見解は以下の通りになります:

- SF市のテック系新規住人に対する風当たりの高まりのスケープゴートに選ばれてしまったのがグーグル。問題の本質はシャトルバスではなく、SF市の複雑怪奇なレントコントロール賃貸市場と、テック系雇用の急増大。

- レントコントロールを通した低所得者保護は重要だけど、高所得でレントコントロールに保護を受ける世帯が3割もいるので、そこら辺から手を付けて賃貸に出回る物件を多くし、賃貸供給増やすべき。

- テクノロジーブームもシャトルバスにのってシリコンバレーに通う住民の増加もSF市にとって、税収面で基本的に良いこと。

- この数ヶ月でテック系への風当たりが高まった背景は、数名の起業家の空気よめない発言と、低所得者の追い出しが急増し、追い出しを厳しくする法案を制定中だから。

- サンフランシスコの強みは新しいものに対する寛容性なので、この手の問題も時間が解決する。

- 高学歴・高収入住民の流入が庶民を追い出す図式は、NY、ロンドン、パリ等の世界都市どこでも起こっている事象で、SFだけの問題ではない。世界的に魅力のある都市の一等地には、それなりに裕福でないと住めない時代。そのケーススタディとして、最先端をいっているかもしれません。

シャトルバス

消費者系テック企業に勤める若い従業員は、文化的にエキサイティングなSF市内に住みたがる傾向があります。よって、サンフランシスコ市内から50㌔以上も離れた郊外に広大なキャンパスを持つテック企業は、SF市内に住みたい優秀な人材を確保するために2005年頃からシャトルバスを運行し始めました。

そしてこのシャトルバス運行の先鞭をつけたのは、グーグルで、「新種の福利厚生」として運行当初はかなり話題になりました。僕は米ヤフーに2004年まで勤務していましたが、2006年にはグーグルに対向してヤフーもシャトルバスを運行し始めたのに「嫉妬」した思いがあります(笑 - 特に出発バス停が僕の家のすぐ近くだったもので、、、)。

2011年の段階で、グーグルで2000人、アップル200人の従業員等が、延べ4-5000人が日々利用中とか言われていましたが、現在では、

シャトルバスの一日あたりの延べ使用人数は14,000人位(SF市外からの輸送も含む)と推測されています。 下記が、アップル、eBay、EA、FB、グーグル、ヤフーといった主要企業のシャトルバス地図です。ポイントとしては、決してグーグルだけがシャトルバスを運行しているわけではありません。

こちらの記事や書き込みも参照ください:

サンフランシスコベイエリアの郡別通勤状況

サンフランシスコベイエリアは、 Alameda、Contra Costa、Marin、Napa、San Francisco、San Mateo、Santa Clara、SolanoとSonomaの9郡から構成されれており、総人口は715万人に達し、一つの都市圏として認識すると、NY、LA、シカゴに次ぐ、全米第4位の人口を誇ります。

雇用的には、SF市、East Bay、Silicon Valleyの3つエリアにわけられます。米の郊外化の象徴として、郡別の雇用数は、グーグル、アップル、インテル等のシリコンバレーの大企業が立地するのSanta Clara郡の雇用が86万と、SF市内の45万人を大きく上回っています。下記は、米Censusの2006から2010年にかけての郡間の通勤人数のまとめですが、SF市内から19,087人が50㌔以上離れたSanta Clara郡へ、43,423人が隣接するFacebookやOracle等があるSan Mateo郡に通勤しています。

下記は、SF市内から、ベイエリアの主要郡への通勤人数の2000年→2010年の推移です。SF市内の通勤者の総人数は3.6%の増加にとどまりますが、Santa Clara郡への通勤人数は15,868→19,087人と20.3%も増加しています。SF市内からシャトルバスの往復利用者が5000人(延べ10000人)いると仮定すると、約4人に1人がシャトルバスを利用している換算になりますね。この伸びからみても、シャトルバスの導入はSF→Santa Clara郡の通勤者の増加のかなり貢献したのではと推測できます。

サンフランシスコ市のテクノロジーブーム

もともとサンフランシスコ市では、サービス業、政府関連雇用、会計・法律・広告・コンサル等のプロフェッショナルサービスが雇用の中心でした。いわゆる大企業は、郊外に大きなキャンパスを建て、SF市からの脱出を計るというのが今までの流れでした。しかし昨今では、20代若者男女を核とする

Generation Y世代には都市の中心部で、車のない生活が人気です。

また、インターネットやテクノロジーが実生活に浸透し、スマートフォンの普及の影響もあり、テクノロジー企業が、新しいものに寛容な都市住民が住む場所でビジネスを展開するメリットも増大しました。起業の傾向もネットビジネスに移行したので、郊外に大きなオフィスをメリットもかなり減ったという背景もあると思います。

実際、SalesforceやTwitterやZynda等は、IPO後もSF市内にオフィスを構え続けていますし、Pinterest等の有望なスタートアップもシリコンバレーからSF市内にオフィスを移転したりしています。

これらの結果、サンフランシスコ市には現在1892社ものテック系企業が活動しています。

高学歴・高収入テックワーカーが、庶民をSF市から追い出す?

サンフランシスコ市では格差の広がりは、この20年位継続しています。

所得階層別世帯比率推移をみると下記の通りで、90年→2010年で、平均年収より150%の高収入世帯24%→27%と増加し、50%の低収入世帯も27%→30%と増加しています。

下記は2002年→2006年のデータですが、年収15万ドル未満世帯は軒並み減っていますが、年収15万ドル以上~20万ドル未満世帯は52%、年収20万ドル以上世帯は40%と激増しています。

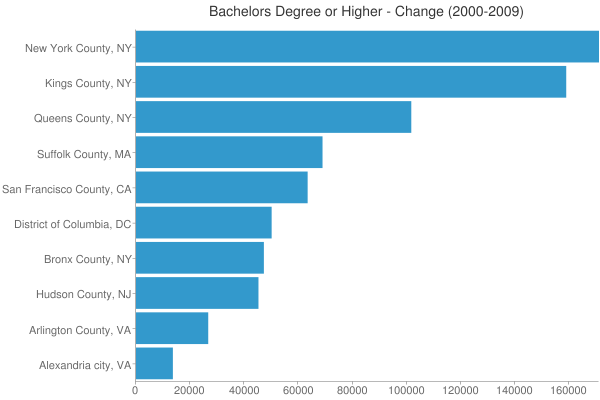

この背景にあるのが、東西海岸都市部の高学歴化です。2000年から2009年の郡別の大卒人口の伸びでは、サンフランシスコ郡の大卒住民伸び数は7万人近く、郡の人口が二倍以上であるマンハッタン、ブルックリン等の次ぐ数値です。2010年のCensusの結果ではサンフランシスコ郡の大卒比率は、51%に達しました。そしてこのトレンドを牽引しているのが、テック系の新規住人達です。

都市として、増え続けるコストをカバーして行くには、人口を増やすか、住民の給与を上げるか(=税収増)しかありません。その観点から、サンフランシスコ市は、人も羨む勝ち組都市といえるでしょう。

こちらの記事や書き込みも参照ください:

サンフランシスコ市の開発規制

「

開発規制が厳しい場所は不動産が上がるよ」と以前から僕も指摘してきましたが、三方を海に囲まれ、起伏の激しいサンフランシスコは、アメリカでも有数な開発規制の激しさで有名です。家の建て替えをしようものなら、周辺のブロックの全ての住人から建築プランの承認を貰う必要があります。既存の住人としては、環境が守られるのでよろしいのですが、開発する側すると非常に厄介な状況になっています。開発規制の少ないテキサスでは、計画から1年以内に不動産が建てることも可能ですが、SFで同じ事をやろうとすると、許認可の期間を含めると3-5年かかることもザラです。これはのコストは建設コストに上乗せされますので、不動産価格が高くなるという背景です。

ここで起こるのは「椅子取りゲーム」で、高い賃料や不動産価格を払える裕福層増え、庶民層を追い出す図式です。

レントコントロール=賃上げ規制

SF市内には約35万室の不動産が存在しますが、22万室が賃貸向けに供給されており、その7割(15.5万室)がレントコントロール対象なので、実質7.5万室しか自由競争にまわっていないのです。よって、この数年のように新規住人が急増すると、限定したパイを奪いあい賃貸料が急騰するという事になります。巷ででは、平均賃料が$3000を超えたと騒いでいるのに、

米Census統計では平均家賃支払いが月$1400程度の収まっているのは、レントコントロールというからくりがあるからです(それでも全米一の賃料の高さ!)。

ある調査では、レントコントロールのアパートに住む住人の29%が年収10.7万ドル以上で、3.4万ドル以下の低所得者層比率の27%より多い、といういびつな状況です。そのため、レントコントロールを嫌う大家が常に2万室程度を意図的に空室にしており、年間1000部屋が売買向けに転換されます=賃貸供給が減り、賃料上昇が加速します。

そして、サンフランシスコ住人の62%は賃貸なので、政治的にもテナント側をサポートする動きが強いですね。

レントコントロールを通した低所得者保護は重要だけど、高所得でレントコントロールに保護を受ける世帯が3割もいるので、そこら辺から手を付けて賃貸に出回る物件を多くし、賃貸供給増すべきだと思います。

この通り、高学歴・高収入が庶民を追い出す図式は、過去何十年も続いてきたトレンドで、特に驚くことではないのです。しかし今回のグーグルバス騒ぎの発端であるサンフランシスコ市Mission地区の特性を理解するのも重要かと思います。

Mission地区は、外国生まれ比率が39%で、自宅でスペイン後を話す人口が37%/ヒスパニック系比率41%の地域です。そして、中間家族年収も$57,897と、SF中間の$86,665より低い、低所得者層が多いです。

しかしながら、この10年間程で、ジェントリフィケーションが進行し、現在ではヒスパニック系住民よりも流行に敏感な「

ヒップスター」が集積するほうが有名だったりします。ブルックリンのWilliamsberg地区とならび、アメリカの

ヒップスター文化の中心として認識されています。

そして、ロケーション的にシリコンバレーに向かうハイウエイの入り口に近いので、各社のシャトルバスの最終ピックアップ場所に指定されており、最先端文化に加えその利便性の高さから、テック系の住人に大人気になりました。不動産の価格も賃貸の値段の上昇も、この3-4年間ではSFのその他地域よりも一番値上がりしました。平均賃料は5割位上がったのではと思います。

このように、現在のMission地区は、ヒスパニック系の古くから住む住人とテック系ヒップスター混在するエリアとなりました。下記はAirBnBのMission地区の紹介頁ですが「とっても複雑」という言い得て妙な表現をしています。良く言えば、ヒスパニック系低所得者とテック系ヒップスターが共存している。悪く言えば、それらのグループの格差の広がりが顕著になっていると言えます。

Ellis Actsを行使したテナントの追い出し増加

上記のようにサンフランシスコ市は非常に賃貸テナント有利な政策を敷いており、レントコントロールにより、家賃の上昇率が低く押えられています。それによって、市場に出回っている賃貸物件の中間賃料は$3000超えにもかかわらず、市民の家賃支払の中間価格は$1400というギャップが生まれています。上記のMission地区の賃貸比率は74%と高く、既存住人の中間家賃は$1000程度で、SF市内でも安い部類です。

このように、既存の住人に支払い家賃と、売買価格の乖離が天文学的になっているので、大家やデベロッパーは、既存のテナントの追い出しに力を入れるようになりました。レントコントロールされた部屋にすむテナントの追い出しは非常に難しいですが、

Ellis Actという特例を行使すると追い出しは可能です(そのかわり、オーナーがその物件に住むや、物件をTIC売買向けに転用する必要があり、高値で賃貸に出すことはできません)。

Ellis Actの行使がこ13年3月までの1年に170%も増え、その犠牲者が一番多かったのはミッション地区の住人でした。今までは、テック系ヒップスターと昔からの住人はなんとか上手くやってきたのですが、ここに来て「グーグル出て行け」がはじまったのは、Ellis Act追い出し増加という、政治的な問題に発展したからと言えます。

空気の読めない若い起業家達

テック系新規住人に対する、SF市民のフラストレーションは、今年に入りかなり高まった気がします。その象徴的な出来事として、2人の起業家の空気の読めない発言がありました。

まず最初が2013年8月の、

Peter Shih君のサンフランシスコをディスるブログです。SF市の優遇税制を使って起業しておきながら、ホームレスの多さや、天候、女性のレベルの低さ等を偉そうに書き綴った事から、ブログ が大炎上し、SF一の嫌われ者になってしまいました。そして、数日後に

謝罪ブログをポストしましたが、NY行きの片道航空券を送られたり、自宅近くに張り紙されたり、散々な目にあいました。

サンフランシスコ市民は、全米一で最もリベラルと言われ、市民の多様性や文化について非常に高い誇りを持っています。金銭的なメリットでSF市に移り住むテック系の新規住民が、ドヤ顔でこの手の発言を繰り返した事で、テック系住民への向かい風をとても高めたと思いますね。

火に油を注ぐNew York Times紙

テックブームによるSF市の格差拡大と階級抗争について、何故か、詳細をレポートしているのは、全国紙を目指すNew York Times紙です。マンハッタンやブルックリンの抱えているジェントリフィケーションとそれに付随する問題が、SFのMission地区とだぶるからですかね?原則的にSF特異な問題なわけですけど、NYT紙がカバーすることにより、SFの階級抗争問題は全国的に注目されるようになっていますw

12年6月NYT記事⇒SF市、テックブームで職は増加も、中間所得層の暮らしがますます困難に。 http://nyti.ms/L9PZ9M市内のテック職増加と市内からシリコンバレーに勤務する若者増加で、平均家賃は$2,663までアップ。

13年11月記事⇒高給テック系住人の増殖で、サンフランシスコ市内の既存住人との軋轢が、というNYT紙記事 http://nyti.ms/1ampYiS昨今の市内の家賃は平均$3000超えまで高騰し、レントコントロールされた低所得者層の追い出しも顕著。SF市としては、税収増でウハウハ。

13年12月社説⇒収入上位層が公共交通機関を使わないSFベイエリアの格差は、NYCより深刻、と指摘するNYT社説 http://nyti.ms/JxHESI基本的にマンハッタンの抱えている格差問題はSFと同等以上だと思うけど、NYTは昨今SFをディスりまくり。

高学歴・高収入住民の流入が庶民を追い出す図式は、NY、ロンドン、パリ等の世界都市どこでも起こっている事象で、SFだけの問題ではないす。世界的に魅力のある都市の一等地には、それなりに裕福でないと住めない時代。そのケーススタディとして、最先端を行ってるかもしれません。

以上、長くなりましたが、Happy Investing!!!